耐藥性的產生機制及構建體外耐藥細胞的方法介紹

近年來,癌癥已經成為中國人群健康的頭號公共衛生挑戰。不幸的是,絕大多數抗腫瘤藥物都難以擊敗腫瘤細胞逐漸產生的耐藥性,這導致癌癥復發頻率上升,治愈變得異常困難。

什么是耐藥性?

化療是治療惡性腫瘤的方法中最有效的手段之一,指用化學藥物的方法殺死腫瘤細胞。常用的藥物包括細胞增殖的抑制劑、DNA損傷修復途徑的抑制劑,如阿霉素(adriamycin)、紫杉醇(paclitaxel)、順鉑(cisplatin)、替莫唑胺(temozolomide,TMZ)等。耐藥性通常指病原體在多次接觸藥物后對其產生的抗藥性,導致藥物對疾病的療效降低或失效。在癌癥治療中,癌細胞的耐藥性是治療失敗的主要原因之一,這可能導致病情惡化、復發甚至死亡。

耐藥性產生的機制?

癌癥細胞具有高度突變、快速分裂和轉移的能力,這使得它們可以迅速適應不同的環境并產生耐藥性。此外,癌癥細胞能夠快速轉移至藥物無法到達或對其作用較小的器官組織中,從而避開藥物的作用。作為一個群體,癌細胞淘汰了對藥物敏感的細胞,而對藥物具有耐性的細胞繼續增殖,這是癌癥治療中產生抗藥性和復發的主要原因之一。面對不同的藥物,癌細胞還能夠通過多種方式發展出不同的抗藥機制,如,腫瘤細胞能夠高表達一種泵P-糖蛋白(P-glycoprotein,P-gP),它能主動將藥物從細胞內泵出,使腫瘤細胞內保持較低的藥物濃度。這些機制使得治療效果減弱,甚至失效。腫瘤細胞也可以突變某些基因,使得藥物作用靶點發生突變。

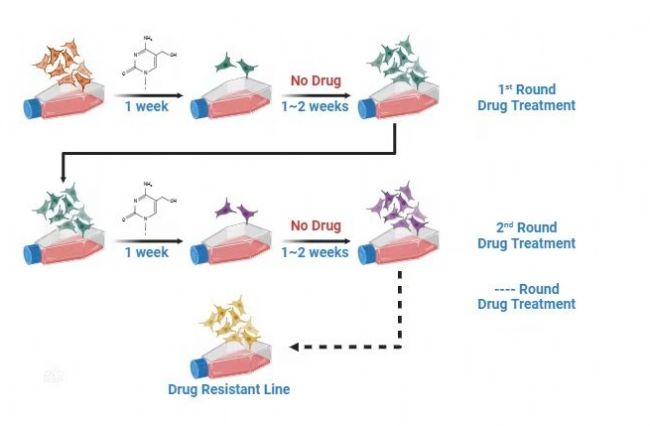

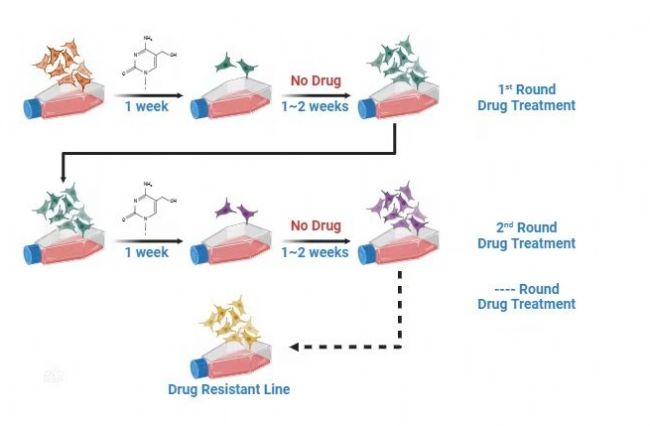

如何構建體外耐藥細胞?

構建體外耐藥株細胞是研究癌癥耐藥機制的重要方法之一。該過程涉及多個學科,包括藥物代謝學、病理學和生理學。基本原理是將細胞與低劑量藥物長期接觸,導致細胞內藥物化學過程的改變。這些變化包括細胞膜上P-糖蛋白(P-glycoprotein,P-gP)的增加,使細胞逐漸對藥物產生耐受性。隨著藥物濃度的遞增,細胞對藥物的耐受程度也逐漸加強。

目前已知的體外建立耐藥細胞株主要有以下幾種方式:大劑量藥物沖擊法、藥物濃度遞增法、藥物濃度遞增與大劑量藥物沖擊相結合法、轉基因結合藥物篩選法等。藥物濃度遞增法和大劑量藥物沖擊法成為臨床建立腫瘤細胞化療耐藥模型的常用方法。

細胞耐藥株:新一代癌癥研究利器

在面對癌癥這一巨大挑戰時,細胞耐藥株的出現為我們帶來了希望。作為一種能夠模擬耐藥機制的研究工具,細胞耐藥株為癌癥治療的研究和開發提供了寶貴的資源。通過深入了解耐藥機制,我們可以更好地設計和開發新的治療方法,提高癌癥患者的生存率和生活質量。

我們致力于生產高質量的細胞耐藥株產品,為全球的科研機構、高校和企業提供優質的研究工具。我們相信,通過不懈的努力和創新,我們可以共同戰勝癌癥這一公共衛生挑戰,為人類的健康和幸福作出貢獻。

什么是耐藥性?

化療是治療惡性腫瘤的方法中最有效的手段之一,指用化學藥物的方法殺死腫瘤細胞。常用的藥物包括細胞增殖的抑制劑、DNA損傷修復途徑的抑制劑,如阿霉素(adriamycin)、紫杉醇(paclitaxel)、順鉑(cisplatin)、替莫唑胺(temozolomide,TMZ)等。耐藥性通常指病原體在多次接觸藥物后對其產生的抗藥性,導致藥物對疾病的療效降低或失效。在癌癥治療中,癌細胞的耐藥性是治療失敗的主要原因之一,這可能導致病情惡化、復發甚至死亡。

耐藥性產生的機制?

癌癥細胞具有高度突變、快速分裂和轉移的能力,這使得它們可以迅速適應不同的環境并產生耐藥性。此外,癌癥細胞能夠快速轉移至藥物無法到達或對其作用較小的器官組織中,從而避開藥物的作用。作為一個群體,癌細胞淘汰了對藥物敏感的細胞,而對藥物具有耐性的細胞繼續增殖,這是癌癥治療中產生抗藥性和復發的主要原因之一。面對不同的藥物,癌細胞還能夠通過多種方式發展出不同的抗藥機制,如,腫瘤細胞能夠高表達一種泵P-糖蛋白(P-glycoprotein,P-gP),它能主動將藥物從細胞內泵出,使腫瘤細胞內保持較低的藥物濃度。這些機制使得治療效果減弱,甚至失效。腫瘤細胞也可以突變某些基因,使得藥物作用靶點發生突變。

如何構建體外耐藥細胞?

構建體外耐藥株細胞是研究癌癥耐藥機制的重要方法之一。該過程涉及多個學科,包括藥物代謝學、病理學和生理學。基本原理是將細胞與低劑量藥物長期接觸,導致細胞內藥物化學過程的改變。這些變化包括細胞膜上P-糖蛋白(P-glycoprotein,P-gP)的增加,使細胞逐漸對藥物產生耐受性。隨著藥物濃度的遞增,細胞對藥物的耐受程度也逐漸加強。

目前已知的體外建立耐藥細胞株主要有以下幾種方式:大劑量藥物沖擊法、藥物濃度遞增法、藥物濃度遞增與大劑量藥物沖擊相結合法、轉基因結合藥物篩選法等。藥物濃度遞增法和大劑量藥物沖擊法成為臨床建立腫瘤細胞化療耐藥模型的常用方法。

細胞耐藥株:新一代癌癥研究利器

在面對癌癥這一巨大挑戰時,細胞耐藥株的出現為我們帶來了希望。作為一種能夠模擬耐藥機制的研究工具,細胞耐藥株為癌癥治療的研究和開發提供了寶貴的資源。通過深入了解耐藥機制,我們可以更好地設計和開發新的治療方法,提高癌癥患者的生存率和生活質量。

我們致力于生產高質量的細胞耐藥株產品,為全球的科研機構、高校和企業提供優質的研究工具。我們相信,通過不懈的努力和創新,我們可以共同戰勝癌癥這一公共衛生挑戰,為人類的健康和幸福作出貢獻。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com