項目文章--宏基因+代謝助力圈養大熊貓育兒方式研究

研究材料

12只大熊貓糞便

技術路線

步驟1:依照大熊貓育兒方式分為生母撫養組(APR)和人工飼養組(AHR),收集糞便樣本;

步驟2:宏基因組測序研究不同育兒方式組成年大熊貓腸道微生物組組成和差異;

步驟3:代謝組檢測不同育兒方式組成年大熊貓糞便代謝物組成和差異;

步驟4:宏基因組和代謝組關聯分析,發掘關鍵菌群和代謝物及兩者間潛在關聯。

研究結果

1. 早期育兒環境對圈養大熊貓腸道菌群組成的影響

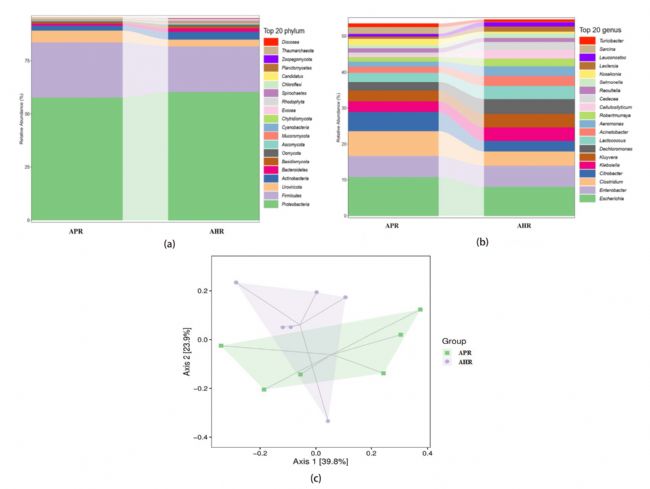

大熊貓腸道菌群中變形菌門和厚壁菌門相對豐度累積超過75%,屬分類學水平Top20的屬相對豐度累積超過了50%。相較于APR組,AHR組中Escherichia、Citrobacter、Enterobacter和Clostridium相對豐度降低,Klebsiella、Kluyvera、Acinetobacter、Dechloromonas和Lactococcus相對豐度升高。兩組樣本α、β多樣性無顯著差異(p>0.05),表明不同育兒方式的成年大熊貓腸道菌群結構和組成相似(圖1)。

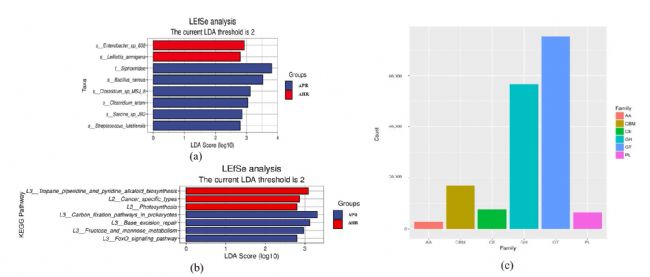

物種差異LEfSe分析結果顯示,Enterobacter、Lelliottia、Siphoviridae、Bacillus、Clostridium、Sarcina和Streptococcus相對豐度在兩組間存在差異(圖2 a)。

圖1 宏基因組學揭示圈養大熊貓育兒環境對腸道菌群組成的影響

2. 早期育兒環境對圈養大熊貓腸道菌群功能的影響

功能差異LEfSe分析顯示,APR組腸道菌群主要富集4種功能,如原核生物中的碳固定途徑;AHR主要富集3種功能,如三萜哌啶和吡啶生物合成途徑(圖2 b)。此外,碳水化合物酶功能注釋結果顯示,大熊貓腸道菌群功能主要為糖苷類水解酶(GHs)和糖基轉移酶(GTs,圖2 c)。

圖2 圈養大熊貓育兒環境對腸道菌群功能的影響

3. 早期育兒環境對圈養大熊貓糞便代謝物的影響

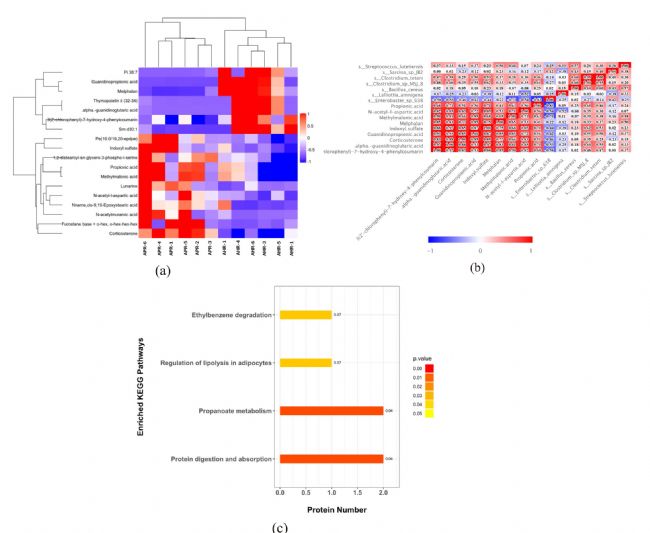

Heatmap圖展示了定性顯著差異(VIP>1,p值<0.05)的代謝物在兩組圈養大熊貓中表達模式存在差異。對顯著差異代謝物和菌群進行相關性分析,結果顯示Clostridium tetani和Clostridium sp. MSJ 8與丙酸和甲基丙二酸顯著正相關,Lelliottia Amnigena與N-乙酰-l-天冬氨酸顯著負相關,Enterobacter sp. 638與皮質酮顯著負相關。KEGG通路映射分析顯示有4種主要的代謝途徑存在顯著差異,如蛋白質消化和吸收、丙酸代謝等(圖3)。

圖3 代謝組學揭示圈養大熊貓育兒環境對糞便代謝物的影響

小編小結

該研究表明育兒早期的母體分離環境沒有影響圈養大熊貓的腸道菌群結構和組成的多樣性,但對成年圈養大熊貓腸道丙酸代謝相關微生物相對豐度和應激相關糞便代謝物水平有顯著性影響。具體表現為蛋白質消化和吸收功能降低、短鏈脂肪酸代謝紊亂,這可能對圈養大熊貓的腸道菌群產生不利影響。這些研究結果將為提高圈養大熊貓的福利水平提供重要的科學依據。