賽業(yè)今日直播:iPSC技術(shù)在生物醫(yī)藥中應用與開發(fā)策略

前不久,蘇黎世大學研究團隊在Nature上發(fā)表了關(guān)于神經(jīng)疾病機制探討的論文,該項研究利用誘導多能干細胞(iPSC)生成自我更新的人類神經(jīng)干細胞系,進而構(gòu)建出新型的神經(jīng)研究體外模型,并由此揭示了NPTX2在漸凍癥(ALS)與額顳葉變性(FTLD)病理過程中的關(guān)鍵作用[1]。

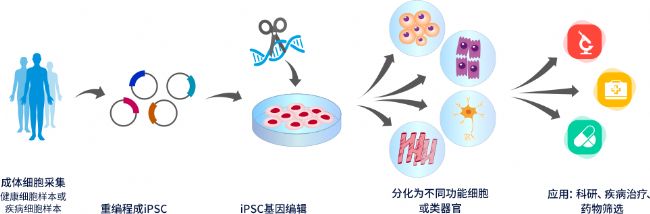

憑借自我更新特性和超強的分化能力,iPSC解決了長久以來ESC倫理爭議和異體移植所產(chǎn)生的排異反應,于體外疾病建模、藥物開發(fā)和細胞治療等方向上有著廣泛的應用前景。但挑戰(zhàn)與機遇并存:如不同來源的iPSC培養(yǎng)及分化差異、轉(zhuǎn)染及基因編輯存在困難等;需要特別提到的是,前期重編程環(huán)節(jié)也不可懈怠,依賴逆轉(zhuǎn)錄病毒和慢病毒載體等方法,可能會帶來病毒基因組整合而導致轉(zhuǎn)基因被重新激活的風險。

iPSC體外疾病模型研究思路

為此,我們將開展「iPSC技術(shù)在生物醫(yī)藥中的應用與開發(fā)策略」線上課程,3月14日(周四)晚7點,由賽業(yè)生物細胞基因編輯生產(chǎn)經(jīng)理范麗莉為大家?guī)硪幌盗懈韶浗虒W,深入剖析重編程等iPSC研發(fā)流程中存在的技術(shù)難點,以及如何有針對性地進行優(yōu)化;同時在課上也將一同探討體外細胞模型相關(guān)的構(gòu)建與研究策略。“碼”上報名,相約云端!

01 知識要點提前掉落

1 iPSC體外疾病模型研究思路及應用優(yōu)勢

2 iPSC重編程技術(shù)難點和解決方案

3 以iPSC為特色的體外細胞模型開發(fā)策略

4 常見問題解答

02 講師簡介

范麗莉

賽業(yè)生物細胞基因編輯生產(chǎn)經(jīng)理

華南農(nóng)業(yè)大學畢業(yè),從事細胞基因編輯相關(guān)研究超8年,具有多年分子生物學和細胞生物學相關(guān)實驗技術(shù)的研究經(jīng)驗。

03 課程指南

參考文獻:

[1]Hruska-Plochan, Marian., Wiersma, Vera I., Betz, Katharina M., Betz, Katharina M., and Betz, Katharina M.. "A model of human neural networks reveals NPTX2 pathology in ALS and FTLD." Nature.

- 邀請函:2025年美國質(zhì)譜學會(ASMS)年會&PEAKS用戶會

- 贏富儀器邀您參加2025上海腦科學研究技術(shù)交流會

- 講座回放:高通量切向流樣品處理且業(yè)內(nèi)最低死體積

- 講座:AI自動化解決方案加速類器官研究與藥物開發(fā)

- 2025生物人膠體金免疫層析產(chǎn)業(yè)活動周通知

- 易科泰邀您參加2025年國際智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新論壇

- 進科馳安第五場BMG多功能酶標儀線上答疑會邀請函

- 在線講座:QSAR(定量構(gòu)效關(guān)系)建模的策略與實踐

- 講座邀請:Savante SEND標準數(shù)據(jù)集自動化解決方案

- 東樂自然基因第72屆膜片鉗線下實際操作培訓班通知

- 易科泰受邀參加全國土壤環(huán)境生物安全與健康研討會

- 斯高&埃德講座預告:心臟科研中常用電生理技術(shù)及進展

- 2025第四期新酶設計及酶技術(shù)應用專題培訓班通知

- 易科泰受邀參加第三屆“千種本草基因組計劃”研討會

- 進科馳安第四場BMG多功能酶標儀線上答疑會邀請函

- 南模生物將攜多個動物模型最新研究成果亮相AACR年會

- 南模生物邀您相約華東第17屆實驗動物科學學術(shù)交流會

- 南模生物大/小鼠實驗操作線下培訓班第二輪報名通知

- 南模生物邀您相約第二屆自免藥物及療法論壇

- 高品質(zhì)實驗爪蟾上新!北京海威磐石獲準進口非洲爪蟾

- 賽業(yè)直播:從退行性疾病小鼠模型到新型AAV遞送突破

- 南模講座預告:誘導多能干細胞(iPSC)技術(shù)及應用前景

- 賽業(yè)講座:免疫重建小鼠在腫瘤免疫治療研究中的應用

- 南模直播預告:抗體藥物偶聯(lián)物(ADCs)的最新進展

- 南模直播預告:B細胞相關(guān)自免與炎癥疾病模型的構(gòu)建

- 南模今晚直播:人源化自免小鼠模型構(gòu)建及其應用前景

- 李勁松院士做客南模生物直播間,講述基因組標簽計劃

- 講座:人免疫系統(tǒng)重建小鼠在腫瘤免疫治療研究中應用

- 不同以“網(wǎng)”,智驅(qū)未來,賽業(yè)生物官網(wǎng)煥新升級

- 南模生物邀您相約第十六屆全國免疫學學術(shù)大會